의료 기술의 놀랄만한 발전으로 평균 수명이 늘어나고 있다. 최근 한국보건사회연구원이 공개한 인생 100세 시대 대응 국민의식 조사결과를 보면, 평균수명 연장으로 90세 또는 100세 이상 사는 현상을 축복으로 여기지 않는다는 응답이 43.4%로 나타났다. 수명 연장으로 은퇴 후 경제활동 필요성이 증가하면서 응답자의 32%가 연령과 관계없이 건강이 뒷받침해 줄때까지 일하기를 바랐다.

그러나 현실적으로 갈수록 일자리는 줄어들고 있는 형편이다. 이는 청년 실업률에서도 읽을 수 있다. 실제로 10년 후 우리가 삶을 유지하는데 필요한 경제력은 어느 정도일까? 생활비나 기타 비용으로 한 달에 300만원이 필요하다면, 현재 45세인 사람은 은퇴 시점이 되는 60세에 17억원이 필요하고, 현재 35세라면 24억원이 필요하다는 것이다. 아마도 이 같은 사실을 접하는 보통 사람들은 생각보다 돈이 많이 필요하구나라는 생각을 지울 수 없을 것이다.

30년 후 돈의 가치가 지금과는 많이 다를 것이기 때문에 물가상승률을 3.5% 정도로 추계했을 때 매년 필요한 돈이 15년 뒤에는 6000만원, 25년 뒤에는 8500만원, 35년 뒤에는 1억 2000만원에 달할 것으로 추정하고 있다. 이를 위해 지금 45세라면 은퇴 준비금 17억원을 마련하기 위해 연간 필요한 저축액은 6900만원, 35세라면 24억원을 마련하기 위해서 연간 4100만원을, 그리고 25세라면 31억원을 마련하기 위해 연간 2600만원을 저축해야 한다는 가정을 해 볼 수 있다.

아마도 이 같은 숫자를 보고 ‘지금 먹고 살기도 힘든 판국에 황당한 이야기이다’고 생각할 수도 있다. 그러나 숫자는 속이는 법이 드물다. 고령화의 길로 달려가고 있는 한국 사회의 앞날에 커다란 시사점이라는 사실이다.

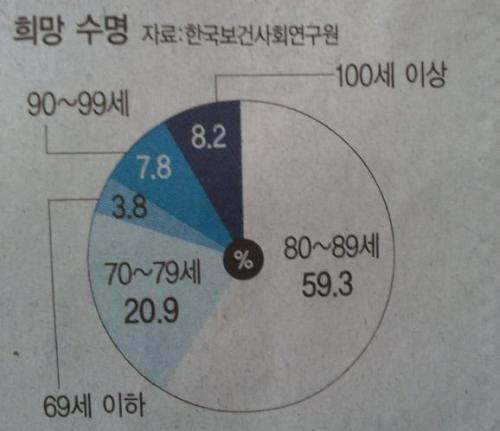

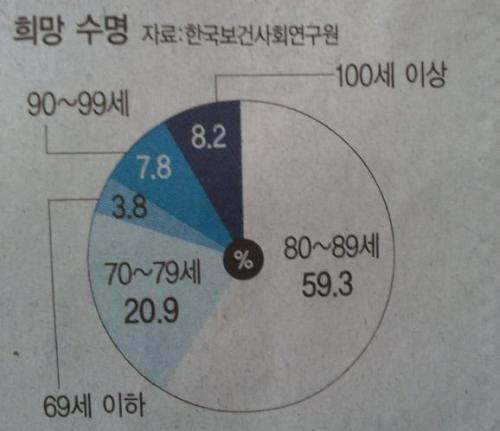

국민들이 희망하는 수명은 80~90세(59.3%)로 나타났다. 이러한 수치를 고려할 때 고령화 시대에 한국 사회가 당면할 커다란 도전 과제는 ‘고령 빈곤 문제’가 될 것이다. 개인 차원의 고령 빈곤 문제는 국가 차원에서 큰 정책적 과제로 대처할 필요성이 증대하고 있지만 늘어나는 ‘만성적인 재정 적자’, ‘세원 고갈 문제’와 더불어 개인도 이에 문제의 심각성을 인식하고 대비하는 자세가 필요하다. 그러나 그 근본 바탕을 이루는 건강한 정신과 육체를 유지하는 긍정적 마인드와 체력을 유지하여 가는 일상적인 삶속에서 유지하는 노력이 요구된다.