프롤로그

어릴 때 쓰던 학용품 중 ‘루니툰’이라는 캐릭터가 그려진 것들이 있었다. 토끼·병아리 캐릭터와 함께 많이 등장하는 캐릭터 중 ‘짓궂은 표정을 하면서 늘 화가 나 있는 모습의, 곰 같기도 하고 강아지 같기도 한, 알쏭달쏭한 캐릭터’가 있었다. 바로 ‘태즈(Taz)’이다. 태즈는 곰도 강아지도 아닌, 오스트레일리아에 사는 ‘태즈메이니아데빌’이다. 2024년 1월, 오스트레일리아 여행은 ‘태즈를 찾아가는’ 여행이었다. 여러 사람들이 주로 여행하는 시드니·멜버른·골드코스트 등이 아닌, 루니툰 태즈의 모델이 사는 오스트레일리아 본토의 남쪽에 있는 섬 ‘태즈메이니아’ 일정을 여행 중 가장 많이 할애했다.

호바트에서 가장 높은 산, 웰링턴산? kunanyi?

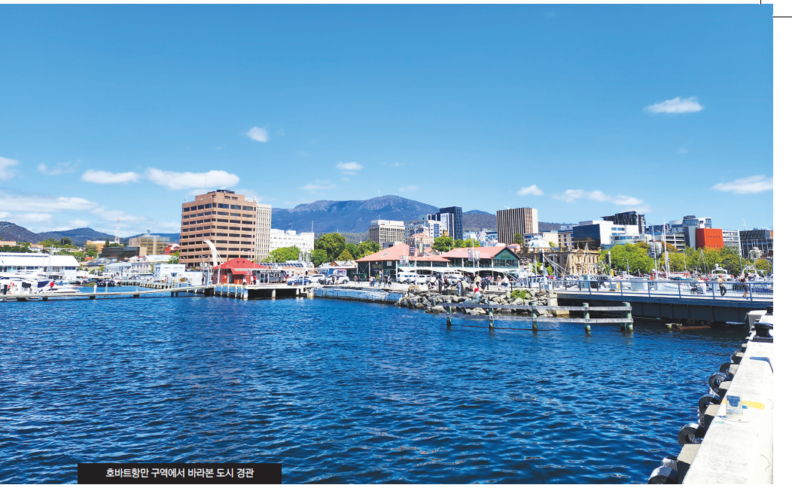

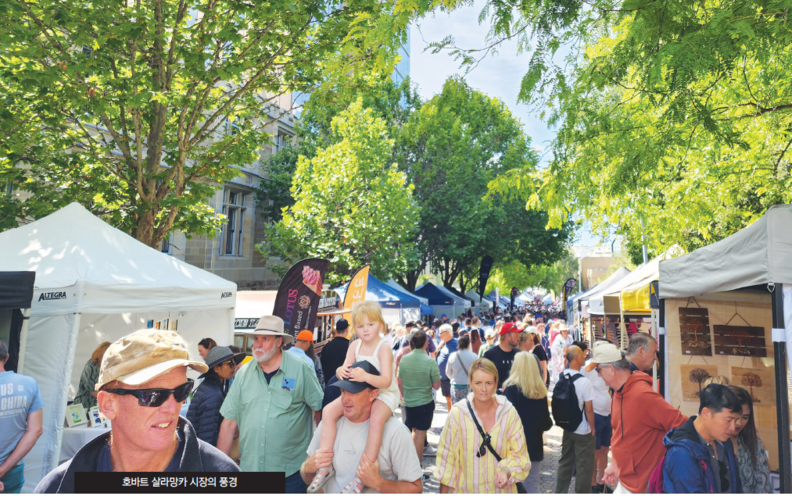

태즈메이니아는 섬의 명칭이기도 하고, 오스트레일리아 연방을 구성하는 주(state)의 명칭이기도 하다. 태즈메이니아주의 가장 큰 도시이자 주도는 호바트(Hobart)이다. 시드니 다음으로 오래된 도시이지만, 인구는 약 20만 명 정도밖에 되지 않는다. 유럽계 이주민들은 남반구에 새롭게 발견된 거대한 땅인 오스트레일리아에 ‘새로운 영국’을 만들고 싶어 했고, 그 결과 호바트 도심은 19세기 어느 영국 도시에서 유행하던 건축 및 도시 경관을 그대로 옮겨둔 것만 같았다. 살라망카 시장(Salamanca Market)에서 사람 사는 모습을 둘러보며 여러 기념품을 사고, 시내와 공원·항만 구역을 거닐면서 도시 경관도 살펴보았으며, 박물관에서 태즈메이니아의 자연과 역사·문화 전시를 둘러보았다.

호바트항만 구역에서 도시의 스카이라인을 보고 있노라면, 우뚝 솟은 큰 산이 있다. 바로 웰링턴산(Mount Wellington)이다. 해발고도는 1,271m로 엄청 높은 산은 아니지만, 신생대 조산운동을 거의 받지 않은 땅이 대부분인 오스트레일리아에서 이 정도는 꽤 높은 산에 해당한다. 우리나라 풍수지리 방식으로 말하면, 웰링턴산은 마치 호바트를 지키는 주산(主山)이라고 볼 수 있겠다. 항만 구역에서 2시간 반 동안 투어버스를 타면 웰링턴산 정상까지 다녀올 수 있다.

투어버스 창문이 너무 깨끗하게 잘 닦여 있어서, 버스 안에서 찍은 사진이 잘 나와서 신기했다. 정상에는 거대한 바늘처럼 우뚝 솟은 거대한 TV 송수신탑이 눈에 띄었고, 전망대에서는 호바트 시내가 한눈에 내려다보였다. 열악한 고산 지역의 기후 조건을 이겨내고 하얀 꽃을 피워낸 여러 식물과 잘 발달된 여러 기암괴석이 이채로웠다.

정상 표지석에 적힌 산 이름이 특이하다. ‘kunanyi/Mount Wellington’이라고 두 지명이 병기되어 있다. 웰링턴산은 유럽계 이주민들이 붙인 이름이고, 그들이 오기 몇만 년 전부터 살아온 선주민(先主民, Aborigine 또는 Indigenous Australian)은 이 산을 쿠나니(kunanyi)라고 부르면서 신성하게 여겼다. kunanyi라는 지명은 한때 공식적 영역에서 볼 수 없었으나, 최근에는 선주민 지명을 존중하여 유럽계 이주민의 지명과 병기하고 있다. 오스트레일리아의 유명한 여행지인 ‘에어즈 록(Ayers Rock)’을 ‘울루루(Uluru)’로 부르는 것 또한 유사한 구조이다.

태즈메이니아주는 2012년 주 법률에 따라 14개의 주요 지명에서 공식 문서나 표지판 등에 선주민 언어를 먼저 표기하여 병기하도록 법제화되었다. 유럽계 이주민이 선주민을 학대하고 차별했던 과거의 역사를 반성하는 의미에서, 선주민의 문화를 존중하고 공존하고자 하는 노력을 느낄 수 있었다.

야생 웜뱃의 피난처를 찾아서, 마리아섬

동부 해안에 있는 마리아섬(Maria Islands)은 섬 동부 연안의 트리어번나(Triabunna)에서 페리를 타고 40분 정도 가면 도착한다. 마리아섬은 사람이 거주하지 않으며, 국립공원으로 지정되어 철저히 자연을 보호하는 곳이다. 여러 야생동물 중 마리아섬을 대표하는 것은 웜뱃이다.

오전 10시 40분경, 도착하자마자 바로 웜뱃이 ‘짠’하고 나타나리라 기대했지만, 그런 일은 일어나지 않았다. 웜뱃이 야행성인 건 알고 있었지만, 혹시라도 몇 마리가 잠을 설치다가 나와주지 않을까 하며 두리번거렸다. 하지만 남반구 여름의 작열하는 햇볕만 무심하게 내리쬘 뿐이었다. 2시간 넘게 섬 북쪽 초지에서 웜뱃의 네모난 배설물 밭(?)만 헤매다가, 백여 년 전 고래잡이 어선들의 기착지이거나 죄수들의 감옥으로 쓰이다 버려진 건물군 아래쪽 풀밭에서 드디어 웜뱃을 만났다.

나를 포함한 여러 여행자는 느린 몸짓으로 풀밭을 거닐며 서걱서걱 풀을 뜯는 웜뱃의 모습을 숨죽이며 관찰했다. 여행자들은 연신 ‘큐트, 큐트’라고 속삭이며 카메라 셔터를 조용히 눌러댔다. 마리아섬에 머무르는 약 5시간 동안 섬 북부의 풀밭·숲속·해안 등을 트레킹하며, 웜뱃 외에도 케이프배런구스(고유종 기러기의 한 종류)·왈라비(오스트레일리아에 널리 분포하는 작은 캥거루를 총칭하는 표현. 태즈메이니아에 사는 덤불왈라비는 ‘파데멜론’이라고 부름)·태즈메이니아물닭(날지 못하는 태즈메이니아 고유종 물새) 등도 보았다.

마리아섬을 대표하는 야생동물은 웜뱃이지만, 원래부터 마리아섬에 살던 동물은 아니다. 오스트레일리아 남동부 지역 및 태즈메이니아 여러 지역에 서식하는 초식 유대류인 웜뱃은, 유럽계 이주민의 도래 이후 농업과 목축업 지역의 확대로 인한 서식지 축소, 인간 반려종인 개·고양이 공격 등의 이유로 개체수가 점차 감소했다. 특히 태즈메이니아에서 심각한 멸종 위기에 놓인 웜뱃 보전을 위해, 사람이 살지 않는 마리아섬에 웜뱃 28마리를 옮겨 종을 보전하고자 하였다.

마리아섬은 멸종 위기 동물이 피난 온, 마치 ‘노아의 방주’와 같은 곳이었다. 이곳 마리아섬 국립공원 관리자들은 웜뱃을 비롯한 여러 ‘이주민’ 동물들과 기존에 서식하던 ‘선주민’ 동물들과의 관계를 꾸준히 모니터링하면서 지속가능한 생태 보전을 위해 노력하고 있었다.

언뜻 천혜의 자연환경 속에서 생물들이 평화롭게만 살 것 같은 태즈메이니아에서, 멸종 위기 동물들이 피난 온 사연, 그리고 그들과 기존 동물 간의 조화를 위한 당국의 치열한 노력이 있었다는 점을 새삼 알게 되니 참 흥미로웠다. 알고 보니 동물들이 더 소중하게 느껴졌고, 아무리 귀엽고 만만해 보인다고 해도 웜뱃과 같은 야생동물을 함부로 만지거나 대하면 안 되겠다고 느꼈다. 웜뱃 외에도 마리아섬에는 태즈의 모델이 되는 태즈메이니아데빌도 있다고 안내문에서 확인했지만, 짧은 마리아섬 체류에서 태즈메이니아데빌은 보기 어려웠다.

이 섬은 동물원이 아니기 때문에, 여행자가 원하는 시간에 원하는 만큼 동물을 마음껏 볼 수 있는 곳이 결코 아니었다. 누군가에겐 동물을 보기 어려운 불편한 곳일 수도 있지만, 동물원이야말로 사람에게 편한 곳이고 야생 동물에게 불편한 곳이지 않겠는가. 야생을 탐험하다가 어렵게 야생 동물을 발견하는 즐거움을 느끼고, 이를 통해 멸종 위기 생물종 보전의 의미를 되새기고 싶은 여행자에게 마리아섬을 추천한다.

다친 동물들의 안식처, 보노롱 야생 동물 생추어리

보노롱 야생 동물 생추어리(Bonorong Wildlife Sanctuary)는 호바트 교외의 소도시 브라이턴에 있다. 생추어리(sanctuary)의 의미를 모르는 여행자에겐 이곳은 여느 동물원과 크게 다르지 않을 수도 있다. 하지만 일반 동물원은 동물을 구경하는 인간의 유희가 목적인 반면, 생추어리는 동물 보호가 목적이라는 차이점이 있다. 그래서 생추어리에는 일반적인 대도시 큰 동물원의 인기 있는 외국산 동물(코끼리·사자·기린 등)이 없다.

보통 해당 국가에 서식하는 ‘비인기’ 고유종 야생 동물을 대상으로 한다. 생추어리 입구를 통과해서 조금 걸어가니, 다친 동물을 구조하여 치료해 주는 시설을 볼 수 있었다. 생추어리의 목적에 가장 핵심적인 시설이라 할 수 있겠다. 야생 동물이 차량충돌·질병 등으로 다치면 이들을 구조·보호하고, 야생으로 재도입하거나 아니면 이곳에서 편안한 여생을 보내도록 해준다. 생추어리의 운영 취지를 관람 초반에 알려준 점이 의미 있다고 생각했다.

이곳에서 태즈의 모델인 태즈메이니아데빌을 드디어 만났다. 사실 태즈메이니아데빌은 보노롱 야생 동물 생추어리 안내판의 모델이기도 하다. 연령대와 상태별로 여러 개의 우리로 구분되어 관리되고 있었다. 부산하게 움직이는 개체도 있었지만, 아마 다리를 다쳤는지 움직임이 굼뜬 개체도 있었다. 애니메이션에서 보던 활기찬 태즈의 모습은 이곳에서 볼 수 없었다.

과거 유럽계 이주민은 ‘데빌’이라는 명명에서 짐작하듯 음울하고 포악하며 부정적인 ‘악마’와 같은 동물로 태즈메이니아데빌을 취급했다. 이런 부정적 이미지로 인해 태즈메이니아데빌을 학대하였고, 결과적으로 멸종 위기로 내모는 데 기여했다. 현재 태즈메이니아데빌은 국제자연보전연맹(IUCN) 레드리스트에서 EN(Endangered, 위기) 등급으로 분류된, 꽤 위험한 지위를 보이는 멸종 위기종이다.

이곳 보노롱 야생 동물 생추어리에서 태즈메이니아데빌 보전을 위해 노력하는 모습이, 과거 유럽계 이주민의 오해와 잘못된 대처를 시정하기 위한 노력으로 보였다. 살라망카 시장에서 구매한 루니툰 태즈 옛날 버전 브로마이드를 보면서, 다시 태즈메이니아데빌의 개체수가 증가하면 좋겠다고 생각했다.

에필로그

여행 정보를 검색하다가, 혹자는 태즈메이니아를 두고 ‘오스트레일리아의 제주도’라고 지칭한다는 말을 접했다. ‘거대한 본토의 남쪽 해안 멀리 위치한 작은 섬’이라는 점에서 우리나라의 제주도와 오스트레일리아의 태즈메이니아는 언뜻 비슷해 보인다. 하지만 여기서 간과하고 있는 점은 ‘스케일(scale)’이다. 본토 남쪽 저 멀리 위치한 ‘작은’ 태즈메이니아섬은 남한 면적의 약 2/3나 되는 ‘큰’ 면적을 자랑한다. 남동쪽 해안에 있는 호바트에서 섬을 종단하여 북서쪽 해안에 있는 버니·스탠리 등에 도착하기 위해, 장장 5~6시간을 운전해야 했다. 여행 일정을 편성할 때 여행지의 지리적 규모 및 특성을 자세히 검토하는 것은 필수적이다.