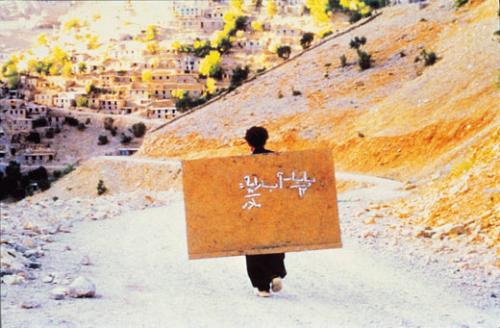

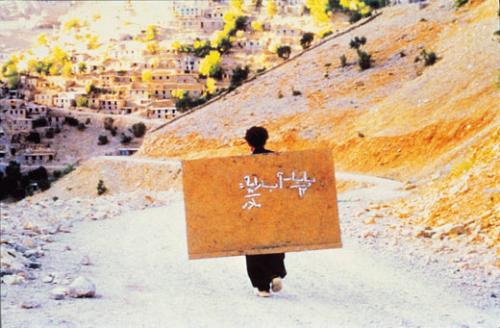

이란과 이라크의 국경지대, 벌건 흙먼지 날리는 황량한 산길에 칠판을 멘 남자들이 나타난다. “구구단을 배우세요, 이름 쓰는 것도 가르쳐 드려요. 돈 대신 먹을 것 주셔도 돼요.” 하지만, 아무리 목청을 높여 봐도 이들의 목소리에 귀를 기울이는 사람들은 보이지 않는다. 이 한 무리의 남자들은 커다란 칠판을 등에 지고 학생들을 찾아 이란과 이라크 국경지대를 헤매는 교사들이다. 마을과 마을을 떠돌며 방랑하는 이들 무리에게 관심을 보이는 것은 오직 흔들리는 카메라뿐이다.

그들이 가진 모든 것, 칠판

다큐멘터리처럼 시작한 영화 <칠판>은 이윽고 선생무리에서 떨어져 나온 리부아르(바흐만 고바디)와 사이드(사이드 모하마디), 두 남자의 여정을 따라간다. 산 위쪽으로 방향을 정한 리부아르는 이란과 이라크를 넘나들며 불법으로 밀수품과 장물을 운반하는 한 무리의 아이들을 만난다. 갈 길 바쁜 아이들을 막아서서 글을 가르쳐 주겠다고 말하지만, 그들에게 리부아르는 성가신 존재일 뿐이다.

“글을 배우면 책도 읽을 수 있고, 신문도 읽을 수 있다”며 설득하는 리부아르. 하지만 아이들은 하루하루 밥벌이가 중요할 뿐, 글쓰기도 읽기도 구구단도 그다지 내키지 않는다. 리부아르는 끈질기게 아이들을 쫓아다니지만, 그들의 대답은 한결같다. “비키세요. 우리는 빨리 이걸 날라야 한단 말이에요. 시간이 없어요.”

사이드도 사정은 비슷하다. 마을 쪽으로 내려간 그는 고향 이라크로 돌아가려는 쿠르드족 노인들의 행렬을 만나지만, 생존의 문제가 더 시급한 노인들에게 사이드의 외침은 공허한 메아리일 뿐이다. 한평생 글을 모르고 살아온 이들에겐 이제 와서 새삼스럽게 글을 배울 이유도, 욕심도 없는 것이다. 결국 사이드는 고향까지 안내해주기로 하고 이들 일행에 합류한다.

리부아르와 사이드가 힘겹게 지고 가는 커다란 ‘칠판’은 그들에게는 생계수단이자 선생으로서의 사명감을 일깨워주는 도구이지만, 목숨을 걸고 국경을 넘는 아이들과 식량도 없이 고향 이라크로 넘어가려는 쿠르드족 노인들에게는 아무런 의미가 없다. 오히려 반 토막이 난 채 다친 아이의 발을 지탱할 부목이 되거나 국경수비대의 총알을 막을 방패로 쓰일 때가 더 유용하다.

진심, 소통의 문을 열다

영화는 어떻게든 한자라도 가르치려는 선생과 당장 먹고살 길이 막막한데 글 배울 시간이 어디 있냐고 버티는 주민들 간의 신경전이 벌어지는 팍팍한 현실을 그대로 보여주면서도, 소박하고 따뜻한 유머를 잃지 않는다.

남루한 행색의 교사들이 커다란 칠판을 등에 메고 다니는 것도 우스꽝스러운 풍경이지만 그 칠판이 방패와 들것, 피란길에서 차린 신방을 가리는 대문, 결혼 예물과 이혼 위자료 등 다양한 용도로 이용되는 아이러니한 상황을 보고 있자면, 안타까운 한 편 절로 웃음이 나오게 된다.

노인들의 안내원을 자처한 사이드 역시 의도치 않은 상황에 휘말리면서 훈훈한 순간들을 선사한다. 호두 40알을 받고 자신의 칠판을 병든 노인의 들것 대용으로 빌려줬던 사이드는, 아예 칠판을 지참금으로 내주고 그의 딸과 결혼하게 된다.

사람 좋은 사이드, 노인의 간청으로 아이 딸린 과부와 엉겁결에 결혼했지만 좌절하지 않고 자신의 부인에게 글과 구구단을 열심히 가르친다. 하지만 새 신부는 아무런 반응도 보이지 않는다. 그녀는 “내 마음은 기차와 같아요. 역마다 사람들이 탔다가 내리죠. 내리지 않는 건 이 아이뿐”이라며 사이드에게 눈길조차 주지 않는다.

그렇다고 이들의 교육의지가 쉽게 꺾이는 것은 아니다. 가르침을 거부하는 이들을 원망하지 않고 그들의 삶을 받아들이고자 노력한다. 글을 배우기는커녕 그를 경계하며 미워하기까지 하는 아이들 속에서도 포기하지 않는 리부아르. 드디어 그와 이름이 같은 한 명의 아이가 글쓰기를 배우고 싶다고 말한다.

그러나 이들의 못말리는 열정도 월경을 막으려는 국경수비대의 총격이 시작되면서 고비를 맞게 된다. 게다가 목적지가 가까워질수록 가르침이 목적인 사이드와 고향에 남고자 하는 아내 사이의 근본적 차이가 수면 위로 부상한다.

팍팍한 현실에서 발견한 희망의 씨앗

영화 <칠판>은 이란과 이라크의 국경지대 근처에서 몸 하나 의지할 곳 없이 떠도는 삶을 살아가는 사람들을 묵묵히 관찰한다. 감독 사미라 마흐말바프는 교육이나 전쟁에 대해 거창한 목소리를 내지 않는다. 대신 국경 마을에서 실제로 벌어지고 있는 주민들의 일상을 꾸밈없이 카메라에 담아내면서 나지막하게 그리고 단호하게 말하고 있다.

삶을 연명하기에도 벅찬 곳에서 글자읽기나 셈하기, 자신의 이름을 쓰기는 어떤 의미도 갖지 못한다. 칠판은 제 본래의 용도가 아닌 엉뚱한 용도로 쓰이게 된다. 선생 리부아르에게 글자를 배우던 단 한 명의 소년 리부아르는 겨우 자신의 이름을 쓰게 된 순간, 총에 맞아 죽고 만다. 영화가 보여주는 것은 전쟁의 그늘 속에서 신음하는 땅에서 일어나고 있는 절망적인 현실이다. 하지만, 그게 다는 아니다. 감독은 자신이 가진 것(칠판)으로 이웃과 소통하려던 가난한 교사들을 담담히 따라가며, 그들을 통해 척박한 삶에서 작은 희망의 씨앗을 길어 올린다.

영화의 마지막, 폐허가 된 고향이 보이는 국경지대에 도착한 사이드의 아내는 국경을 넘어 고향으로 돌아가겠다고 한다. 이혼위자료로 칠판을 걸머진 아내가 국경너머로 사라질 때 그 칠판엔 “나는 당신을 사랑합니다”라는 글이 쓰여 있다.

양떼들 사이로 숨어서 밀수품을 나르는 아이들과, 남편의 마지막 선물-사랑한다는 말조차 읽을 수 없는 한 여인의 이야기에 마음 밑바닥까지 먹먹해진다.

그리고 삶은 계속된다

하지만 분필도 없는 궁핍한 선생과 그보다 더 헐벗은 제자들의 일상엔 진한 감동 한 자락이 숨어 있다. 그렇게 아슬아슬하게 이어지면서도 삶은 계속된다. 생의 의지, 그 속에서 만나게 되는 작은 친절과 희생, 관심과 진심이 가져다주는 순간들에서 감독은 한줄기 빛을 발견한다.

생명을 부지하기 위해 목숨을 걸고 국경을 넘으려는 아이들. 공습을 피해 빠져나왔던 고향으로 어떻게든 되돌아가고자 하는 노인들. 그리고 그들의 험난한 여정에 기꺼이 동참하며 그들에게 글을 가르쳐주고자 애쓴 교사들. 이 순박하고 선한 인물들의 모습은 투박한 화면 속에서도 감동을 선사하며 관객의 입가에 흐뭇한 미소를 띠게 한다.

실제로 이 영화에 출연한 배우들 중 감독이자 배우인 바흐만 고바디와 한 명의 여자배우를 제외하고는 모두 비전문연기자들이다. 리부아르가 만난 아이들은 영화뿐만 아니라 현실에서도 목숨을 걸고 밀수품을 운반하며 살아가고 있다. 감독은 국경지대의 거주민들을 직접 캐스팅했고 지뢰가 많은 지대라는 위험을 무릅쓰고 과감히 카메라를 설치했으며, 주민들의 도움을 받아 무사히 촬영을 마칠 수 있었다고 한다.

이란 태생의 젊은 여성 감독 사미라 마흐말바프의 두 번째 장편인 <칠판>은, 비극적인 현실의 한가운데로 주저없이 걸어 들어가 인간에 대한 애정 어린 시선을 보여주는 작품이다.

그는 시종일관 온기를 잃지 않으면서도 지구촌의 관심사에서 멀어졌던 쿠르드족 문제를 부각시키며, 주변 국가들의 이기주의적 태도를 비판하고 있다. 거칠지만 다부지게, 보는 이의 마음을 흔들어 놓는다. 놀랍게도 영화 <칠판>을 만들 당시 갓 스무 살이었던 사미라 마흐말바프의 용기와 투지에 칸영화제(2000년)는 심사위원 대상이라는 격려로 화답했다.

원제: Takhte Siah(Blackboard). 이란. 2000.

감독: 사미라 마흐말바프(Samira Makhmalbaf)

관람정보: 전체 관람가. 85분. 국내개봉 2003.