책의 아우라

작가가 혹은 시인이 되려면 자기 이름이 달린 책이 있어야 한다. 책을 내는 일은 등단 못지않게 마음 설레는 일이다. 그런데 이제 등단을 했거나 아직 등단 절차를 거치지 않은 경우는 언제 책을 낼 수 있을지 아득하게만 느껴진다. 그러나 그렇게 아득하기만 하지 않다는 점을 미리 알면 여러분이 글을 쓰는 데에 추진력이 붙을 것이다. 쓴 작품을 모은 것이 책이라는 정도로 마음 편하게 눌러 두고, 책에 대해 몇 가지 생각을 정리해 보기로 한다.

어떤 책이든지 그 책 나름의 권위를 지니고 있다. 그럴듯한 이야기를 들으면, 어디서 저런 걸 다 알았을까 의문을 가지고, 그 출처를 묻게 된다. 그럴 때 책에 나오는 이야기란 대답을 들으면 반론을 제기하기 어렵다. 책, 교과서, 경전을 포함하는 고전, 그런 책들은 일단 내용을 믿고 들어간다. 이는 책을 쓴 사람에 대한 믿음과 상통한다. 이는 독자들의 신뢰가 쌓인 결과이기도 하다.

책을 쓴 사람을 저자라고 한다. 저자(著者)의 著는 ‘기록하다’, ‘쓰다’ 라는 기본 뜻 외에 ‘두드러지다’, ‘나타내다’ 등의 부가적 의미가 있다. 글을 쓴 사람이 곧 두드러진 사람이라는 존경의 염이 담겨 있다. 서양의 경우도 이와 흡사한 뜻으로 저자의 권위를 인정한다. 저자는 영어로 author라 한다. 이는 창조를 뜻하는 라틴어 augere에서 파생한 auctor에 어원을 두고 있다. 또한 권위를 뜻하는 authority와도 같은 어원이다. 책을 쓴 사람은 일정한 권위를 지니게 마련이다. 여러분이 책을 내는 순간 그 권위가 일종의 아우라로 여러분에게 부과된다.

자신이 쓴 글에 자기 이름을 달아 책을 만든다면 이 과정에서 글쓴이는 저자가 된다. 이는 한 편의 작품에다가 이름을 달아서 남에게 내놓는 것과는 사뭇 다른 느낌을 불러온다. 한번 읽고 버려도 좋은 그러한 글이 아니라 남들이 진정으로 읽어 주기를 바라며 자신이 오래 간직하고 싶은 그런 내용을 담은 것이 책이기 때문에, 우리는 자연 책의 무게를 느끼게 된다. 책의 무게는 다른 말로 책의 권위, 즉 저자의 저자다움이다.

“책은 영속적이다. 그것은 하나의 대상처럼 우리들 눈 아래 있다. 책은 저자 자신도 갖고 있지 않은 독특한 권위를 가지고 여러분들에게 말을 한다.”(바쉴라르, <몽상의 시학>) 잡지에 실린 작품은 그 잡지가 시한이 되어 구석에 처박힘과 동시에 영속성을 잃게 된다. 그러나 장정을 정성스럽게 한 책은 그 형태만으로도 보존할 가치가 있다. 그래서 사람들은 책을 사고, 책에 실린 작가의 말을 읽고, 책의 모양을 감상하면서 내용에 대한 기대를 한다. 아무튼 책은 하나의 작품이다. 그러니까 책은 디자인 작품 속에 언어 작품이 들어 있는 셈이다. 여러분의 글들이 책이라는 작품으로 되어 나올 것을 기대하며 글쓰기를 부지런히 할 일이다.

프랑스에서는 아직도 책에 가죽 장정을 해 주고 거기다가 금박으로 책 이름을 새겨 넣는 공예 전통을 이어가는 공방(샤토)이 있다. 노르망디에 있는 샤토 보메닐이 그것인데 제책 박물관을 떠올리게 하는 볼거리들이 수두룩하다. 책을 장정한다는 것은 책의 가치를 인정하고 책으로 집안을 장식하는 문화적 배경이 있어야 가능하다.

책을 소중히 하는 문화라면 우리 전통에 확실한 뿌리를 찾을 수 있다. 고려와 조선을 거치면서 웬만한 교양인이면 문집(文集) 한두 권은 가지고 있었다. 그 내용이 모두 문학이었던 것은 아니다. 그러나 문학과 문학 아닌 것을 엄격하게 구분하지 않던 시대에 글의 장르나 양식은 그리 문제될 것이 없었다. 살면서 느끼고 사색하고 행동을 결단한 기록들이 모이고, 그것을 책으로 엮은 것이 문집이다. 그러한 문집의 전통은 되살려도 좋을 것으로 생각된다.

[PAGE BREAK]

일기를 모으면 책이 되듯이

학교 다닐 무렵, 연말이 되면 일기장을 사다 놓고 하루도 빠지지 않고 써 보리라고 작정을 하곤 했다. 그 작심(作心)이 며칠을 갈지 모른다는 의구심을 가지면서도 부록까지 해서 365페이지가 넘는 두툼한 일기장을 샀던 것은 그것이 책 모양을 갖추고 있었기 때문이었다. 그리고 하루 한 페이지씩 쓰면, 그리고 그것을 일 년 모으면 365페이지 이상의 책이 된다는 것을 막연히 알고 있었다. 일기를 모으면 책이 된다. 문집도 이와 하나 다르지 않다.

일기는 개인의 내밀한 생활을 기록하는 것이 일차적인 양상이다. 우리는 그러한 예로 <안네 프랑크의 일기>를 기억한다. 유태인 소녀 안네가 히틀러 학정(虐政)하에서 겪는 불안과 공포와 처참한 나날의 일기를 2년여에 걸쳐 기록한 것이 전쟁을 고발하는 문학과 페미니즘의 문학으로 평가를 받게 된다.

일기는 독백적 성격이 강하다. 독백은 고백과 상통한다. 따라서 공개하기를 꺼리게 되는 경우도 있다. 공개하기를 꺼린다는 것은 인간의 내적 진실을 담고 있기 때문이다. 평생을 혼자 살면서 일기를 써온 앙리 프레데릭 아미엘은 자그마치 1만 7000 페이지의 일기를 남겼는데, 그 가운데 백미에 해당하는 것을 추려서 책으로 발간해 세계적인 인기를 얻고 있다. 그는 자신의 책 속에서 일기를 이렇게 성격규정을 하고 있다.

일기는 고독한 사람의 정신적 친구이고, 위로의 손길이며, 또한 의사이기도 하다. 매일매일 하는

이 독백은 축도(祝禱)의 한 형식이고, 혼과 그 본체와의 대화며, 신과의 이야기인 것이다. 우리의 전체를 되찾아주는 것, 우리를 혼란에서 밝음 속으로, 오뇌에서 고요함 속으로, 이산(離散)에서 자기파악으로, 우연한 것에서 영원한 것으로, 특수화에서 조화로 이끌어 가는 것, 이것이 날마다의 독백인 것이다. (<아미엘 인생일기>, 동서문화사 판) 이렇게 본다면 일기는 자신의 자아실현을 위해 얼마나 중요한 역할을 하는지 알 만하다. 파스칼의 <명상록>도 일기의 일종이다. 몽테뉴의 <수상록>은 주제를 정하고 이따금 쓴 일기이다. 일기를 매일 기록한다는 의미도 있지만, 글쓰기에서는 자신을 성찰하는 계기가 된다는 점이 더욱 정채로운 중요성이다.

공적인 의미를 띤 일기로는 이순신의 <난중일기(亂中日記)>를 우선 꼽을 수 있다. 전란이 지속되는 동안 장수로서 여러 가지 일들을 기록한 일기인데, 이는 당시 정황을 파악하는 데는 물론 인간을 이해하고 역사를 음미하는 데까지 소중한 자료가 된다. 근간에 대거 출간된 ‘이순신계 소설’들의 자료도 물론 이 일기이다. 개인의 기록이 역사의 기록으로 전환된 예이다.

국가기록 차원의 일기도 있다. 대표적인 것이 <승정원일기(承政院日記)>와 <일성록(日省錄)>이다. <승정원일기>는 1623년(인조 1년)부터 1910년(융희 4년)까지 승정원에서 처리한 왕명 출납과 제반 행정 사무 등을 기록한 것이다. <일성록>은 1752년(영조 28년)부터 1910년까지 국왕의 동정과 국정을 기록한 일기이다. 왕의 입장에서 기록한 일기이기 때문에 개인적 기록이면서 왕이라는 신분으로 인해 국가적인 기록의 성격을 지닌다. 이들은 <비변사등록(備邊司謄錄)>과 함께 <실록(實錄)>보다 생활에 밀착된 기록이다. 그리고 이들은 책의 형태로 남아 있다는 점이 우리들의 화제와 연계된다.

일기가 문학으로 되는 경우는 앙드레 지드의 <전원교향곡>, 베르나노스의 <어느 시골신부의 일기>등을 떠올릴 수 있다. 일기가 문학이 되고 그것이 책이 된다는 것은 평범한 사실이다. 다만 내가 기록한 일기가 책이 될 수 있다는 것, 내가 써놓은 글들이 모이면 책이 될 수 있다는 점, 그리고 그것이 글쓰기의 원형이라는 점이 의미 깊은 일이다.

[PAGE BREAK]

혼자 내는 책과 같이 내는 책

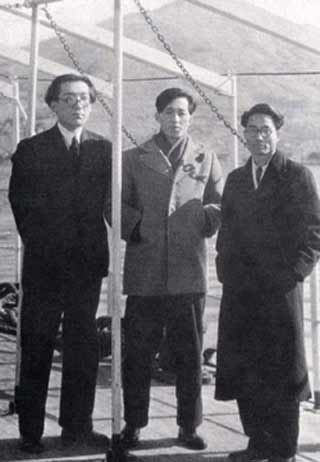

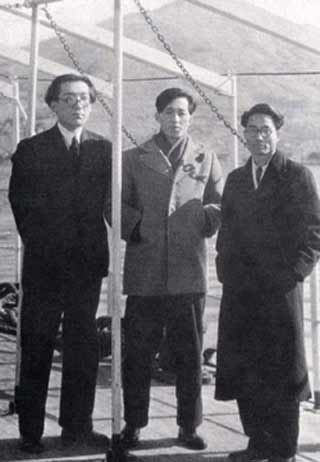

우리 문학사에서 ‘청록파’와 <청록집>을 모르는 사람은 없으리라. 1939년 <문장>에 정지용의 추천을 받은 박목월, 조지훈, 박두진 세 사람을 일러 ‘청록파’라 한다. 이들은 1946년 3인 시집 <청록집>을 을유문화사에서 내는데, ‘청록(靑鹿)’은 푸른 사슴을 뜻한다. 일반적으로 고라니를 청록이라 하기도 하는데, 이 시집을 낸 이들이 그 말을 쓴 데서 일약 유명해진 말이다. 그 말은 박목월의 <청노루>에서 따왔다고 한다. 박목월의 <청노루>라는 시는 이렇게 되어 있다.

머언 산(山) 청운사(靑雲寺)

좌부터 조지훈, 박목월, 박두진

좌부터 조지훈, 박목월, 박두진

낡은 기와집

산은 자하산(紫霞山)

봄눈 녹으면

느릅나무

속잎 피어나는 열두 굽이를

청(靑)노루

맑은 눈에

도는

구름

이 세 사람이 낸 시집이 한 유파(ecole)를 형성했는가 여부를 따지는 논의가 있을 정도이니 이들의 문학적 결속력은 녹록치 않은 것이다. 아무튼 박목월 편에 <임>, <청노루>, <나그네> 등 15편, 조지훈 편에 <봉황수(鳳凰愁)>, <고풍의상(古風衣裳)>, <승무(僧舞)> 등 12편, 박두진 편에 <향현(香峴)>, <묘지송(墓地頌)>, <도봉(道峯)> 등 12편으로 모두 39편의 작품이 책 하나를 이루었다. 편수와 상관없이 이 시집은 우리 문학사에서 우뚝한 의미를 이룩하였다. 책의 크기가 문제가 아니라, 작품의 수가 문제가 아니라 문학적 수준이 문제가 아닌가 싶다.

어울러서 책을 내는 데는 여러 형태가 있다. 내외가 책을 내는 경우도 있다. 국어학자이며 수필의 진수를 보여주는 심재기 교수와 문학평론가이며 사회사업가인 이인복 교수 내외가 같이 낸 <막내딸의 혼인날> 은 일종의 기획저술이다. 부부 간에 그런 책을 내는 동안 뜻을 모으고 같이 사색하는 삶의 과정을 거쳤을 것으로 짐작이 된다. 가족을 사랑하는 방법이 그렇게 구체화된 것이다.

이 글의 거의 막바지에 이르렀으니 내 이야기를 하나 하고자 한다. 20여 년 전 위아래로 서너 살 차이가 나는 동문 4명이 교과서 작업을 계기로 하여 모이게 되었다. 우리들은 일과 함께 삶의 진실을 찾아 부지런히 움직였다. 그 가운데 하나가 여행이다. 주로 학술여행이었다. 학회에 참여하기 위해 주로 중국과 유럽을 여러 차례 다녀왔다. 학회가 끝나고는 간단한 여행을 하곤 했다. 어떤 경우는 학회에서 주선한 여행에 참여하기도 하고, 우리들 독자적으로 여행을 구상하여 다니기도 했다.

그렇게 움직이고 일을 도모하고 해결하고 하는 가운데, 20년이 넘는 동안 우정을 가꾸어 왔다. 그 가운데 지난 해 내가 갑년(甲年)을 맞게 되었다. 이를 기념하기 위해 네 사람이서 비슷한 분량의 글을 모아 책을 내기로 하였다. 책을 내기 위해 글을 다듬는 과정이 곧 우정을 확인하는 과정이었다. 같이 다닌 여행지를 확인하고, 그것이 언제였던가 생각하는 과정에서 이제 잊고 있던 세세한 이야기들이 다시 떠오르고 우리들이 어떤 이야기를 했던가를 회상하는 과정에서 정말 아름다운 시간이었다는 생각을 거듭하게 되었다.

판형을 결정하는 일이며, 사진을 챙기는 일, 표지를 구성하는 일 그리고 나온 책을 어떤 이들에게 어떻게 나누어 줄 것인가를 결정하는 일까지 같이 상의하고 의논했다. 그 과정에서 우리들의 생각이 각각 어떻게 개성이 있고, 어떻게 서로를 이해하는가 하는 점을 거듭 알게 되는 우정의 메타인식을 해갔다. 그렇게 나온 책이 <우정의 길, 사색의 창>이다. 지난 세월 우리는 우정의 길을 걸었고 그 길에서 학문적인, 인간적인, 삶에 대한 많은 사색을 했던 것이다.

70생애 가운데 20년, 앞으로 10년을 더한다면 30년을 사귀면서 그 사귐을 글로 남기고 책으로 만든다는 것은 예사롭지 않은 의미를 지닌 일이다. 이 일은 독자들에게도 권하고 싶은 까닭이다. 같이 글을 쓰는 친구들이 있다면 일정 분량 글을 모아 책으로 꾸며 보기 바란다. 그 가운데 글 쓰는 보람을 찾기를 바란다.

잡지에 여기저기 글을 발표하기도 하고, 동료들과 함께 책을 내기도 한 다음 자신의 글을 혼자서 책으로 묶어도 늦지 않다. 오히려 그것이 책을 내는 정석인지도 모른다.

[PAGE BREAK]

좋은 책을 위한 열정

요즈음은 책을 내기가 비교적 수월하다. 인터넷에 블로그를 만들거나 홈페이지를 운영한다면 더욱 용이한 일이다. 책이 안 만들어지는 이유는 여럿이 있지만, 우선 글이 완결이 잘 안 되기 때문이다. 그런데 블로그나 홈페이지에서는 덜 된 메모를 그대로 올려놓을 수가 없다. 그렇기 때문에 정해진 시간 안에 글을 완성해야 한다. 완성되지 않은 글은 아이디어거나 메모에 지나지 않는다.

책을 만들기 위해서는 일정량 글이 모아져야 한다. 요청에 따라 여기저기 발표한 글들은 다시 잘 모여지지 않는다. 그런데 블로그나 홈페이지에서는 글이 잘 모여진다. 그것도 유사한 주제끼리 글이 모여진다. 정확히 구분이 되는 것은 아니지만, 그때그때 단상을 정리하여 올리는 ‘방’의 글들은 수필 성격이 짙다. 그 횟수가 축적되고 그것을 다시 모아 정리하면 수필집이 자연스럽게 만들어진다.

긴 글은 연속하여 올리고, 독자들의 평을 받고 해서 그것을 책으로 내는 경우도 있다. 이른바 인터넷소설류가 그것이다. 이 경우 매체의 특성상 쌍방향 소통을 가능하게 할 수도 있어 소통양식을 바꾸는 시도를 할 수도 있다. 그리고 독자들이 의견을 달아 줄 수 있기 때문에 이미 작품을 쓰는 과정에 비평이 포함되는 묘미도 있다. 물론 이것이 정당한 비평인지는 가릴 수 있는 안목을 가지고 있어야 한다.

책의 형태는 급격히 변하고 있다. 소통의 양식이 변하기 때문이다. 특히 멀티미디어의 영향으로 글에 사진이 포함되는 것은 물론 동영상까지 포함되는 텍스트들이 생산되고 있다. 종이책을 내면서도 CD를 첨부하는 것은 흔히 있는 일이다. 교과서까지 그런 형식으로 발간되고 있는 실정이다. 동영상을 이용한 책 만들기를 시도할 수도 있다. 이는 여행기를 비롯한 수필 등에서는 손쉬운 일이다. 한편 조심할 일은 문학적 형상화에 소홀해지기 쉽다는 점이다.

들뢰즈의 영화이론, 예컨대 <질 들뢰즈의 시간기계> 등에서는 설명의 필요 때문에 사진을 도입하지 논리를 전개하는 데 사진자료를 사용하는 경우는 없다. 언어의 추상화기능과 논리전개의 편이성 때문이다. 사진이나 그림과 문자텍스트의 관계는 일종의 부분집합이다. 공유하는 부분이 일부 있고, 설명의 언어화와 사례의 시각화 사이에 가역반응이 늘 통용되는 것은 아니다. 매체의 활용 결과 ‘그림 에세이’나 ‘포토 에세이’ 등 일상에서 겪은 경험을 볼품 있는 책으로 내는 경우가 빈번해진다. 그러나 문학과 그림, 문학과 시진 등의 경계 넘나들기에서 무엇이 우선인지는 늘 살필 일이다.

문학의 가치는 인생에 대한 철학하기에 있다. 시가 인생의 비평이라든지 소설이 문학적 인간학이라 하는 까닭이 여기 있다. 그리고 문학 자체가 자신을 사유의 대상으로 할 수 있다는 점은 문학이 이미 비평을 포함하고 있다는 점을 보여준다. 이는 음악에 대한 음악, 그림에 대한 그림 등과는 사뭇 다른 특징이다. 모든 비평은 말로 이루어진다는 것, 언어텍스트를 생산하는 것이라는 점은 문학의 ‘무게’를 생각하게 한다. 글을 잘 쓰기 위해서는 치열한 사유를 해야 한다는 까닭이 여기 있다.

“두 번 읽을 가치가 없는 책은 한 번도 읽을 가치가 없다”는 말을 한 작가가 있다. 여러분의 책이 두고두고 읽을 수 있는 가치를 지닌 책이 되기를 바라 마지않는다. 그러기 위해서는 니체의 말대로 “피로 쓴 책”을 만들고자 하는 열정이 우선해야 한다.<끝>

좌부터 조지훈, 박목월, 박두진

좌부터 조지훈, 박목월, 박두진