<삼국유사>는 발간 후 그야말로 형편없는 대접을 받아왔다. 실제로 조선 후기 실학자인 이익까지도 <성호사설(星湖僿說)>에서 <삼국유사>는 물론 이를 인용한 학자들마저 강하게 비판했을 정도였다니 일반 유학자들에게 <삼국유사>가 어떤 존재였는지 쉽게 짐작할 만하다.

또한 일본이 우리보다 먼저 활자본을 간행하였으며 최초의 우리말 번역본조차 지난 1930년대 와서야 <야담(野談)>이라는 잡지에 선보였다니 한숨이 저절로 나온다. 야담이라니! <삼국유사>에 대한 관심과 시각은 기껏해야 야담 정도에 머물렀다는 말이다.

심지어 국보(제306호)로 지정된 해조차 지난 2003년이었다. 이는 2002년 MBC 교양 프로그램인 <느낌표>의 선정도서가 되어 40만 부 이상 판매되고 난 다음 해였다. 그동안 ‘이단(異端)’이니 ‘괴탄(愧誕)’이니 하며 <삼국유사>를 허황된 저술처럼 철저히 폄하하였다.

민족의 소중한 무한 기억

우리 고전 중에서 딱 한 권만 고른다면? 나는 어느 경우든 주저 없이 <삼국유사(三國遺事)>를 고를 것이다. (물론 우리말과 글의 자궁인 <훈민정음>은 제외하고서다) 우리 고전 작품을 이해하는 데 가장 원형의 바탕이 되는 책, 민족의 영원한 기억을 담고 풀어내는 책이 바로 <삼국유사>이기 때문이다. 그만큼 내게 삼국유사는 어느 쪽을 펼쳐도 깊고 풍부한 울림을 주는 책이다. 100번 정도를 곱씹고 또 곱씹어 읽어야 할 책인 셈이다. 지난 1970년대 이후부터만 따져도 삼국유사의 가치를 주장한 목소리들은 많고도 많았다.(이기백, 김열규, 고운기 등) 번역본들만 해도 40여 종이 훨씬 넘는다.

삼국유사는 역사서이자 불교 문화서요, 야담과 설화의 모음집이자 소중한 문학서이고, 문사철(文史哲)이 관통된 인문서라고 볼 수 있다. 일찍이 육당 최남선이 <삼국유사>의 가치에 대해서 “조선(朝鮮)의 고대에 관하여 신전(神典)될 것, 예기(禮記)될 것, 신통지(神通志) 내지 신화 및 전설집(神話及傳說集)될 것, 민속지(民俗志)될 것, 사회지(社會志)될 것, 고어휘(古語彙)될 것, 성씨록(姓氏錄)될 것, 지명기원론(地名起源論)될 것, 시가집(詩歌集)될 것, 사상사실(思想事實)될 것, 신앙 특히 불교사(佛敎史) 재료(材料)일 것, 일사집(逸史集) 될 것”이라고 규정하면서, 한국 고대사의 최고 원천이며 백과전림(百科典林)으로 극찬한 것은 <삼국유사>에 대한 정확한 성격 규정이라고 할 수 있다. (<삼국유사>, 15쪽, 김원중 옮김)

나는 일제 강점기 동안 최남선의 행적과 관점을 그다지 탐탁하지 않게 생각한다. 하지만 그의 감식안만큼은 최상급이라고 높이 인정한다. <삼국유사>에 대한 최남선의 평가만 해도 그러한 근거 가운데 하나다.

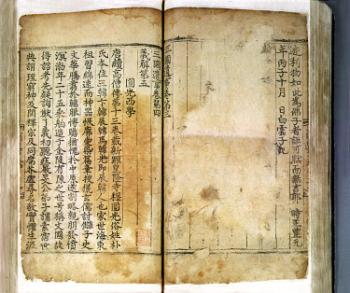

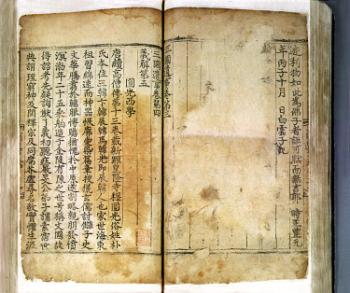

두루 알다시피 모두 3권 1책으로 되어 있는 <삼국유사>는 고려 후기의 고승 일연(一然, 1206∼1289)이 충렬왕 7년(1281)에 편찬한 책이다. 하지만 현재 전하는 책은 조선 때의 간행본들이다. 조선 중종 7년(1512)에 경주에서 간행된 정덕본과 4세기말(조선 초)에 간행된 현존본 삼국유사들이 있다.

<삼국유사>의 처음은 기이편으로 시작한다. 기이(奇異)란 기괴하고 이상한 것을 기록한다는 뜻이다. 기이편은 ‘유사(遺事)’, 즉 이전 역사 가운데 고려에 와서 없어진 일들에 관한 기록이자, 정사(正史)에서 빠진 역사에 관한 기록이라는 뜻을 동시에 담고 있다. 기이편은 <삼국유사>의 특징을 가장 잘 보여주며, 왕력편과 대조하면서 읽는 것이 좋다는 것이 통설이다.

기이 1, 2편이 <삼국유사>의 전반부라면 흥법(興法)편부터는 후반부다. 즉 후반부는 흥법(興法)편과 탑상(塔像)과 의해(義解), 신주(神呪), 감통(感通), 피은(避隱), 효선(孝善) 등 모두 7편이다. 여기에 다시 왕력과 발문이 덧붙으며 삼국유사 전체를 이룬다.1)

하지만 <삼국유사>를 자유롭게 읽고 싶다. 그저 마음을 열고 촉각을 곤두세우며 읽고 또 읽고 싶다. 이러한 ‘읽기’는 내가 삼국유사라는 텍스트와 만나는 과정을 보여주는 ‘쓰기’이다. 텍스트 읽기란 결국 맥락(context)을 바탕으로 나 자신이 어떻게 텍스트와 만나느냐이다. 고정된 텍스트의 의미와 정서를 그저 내게로 고스란히 주입해 오는 행위가 읽기가 아니기에, 쓰기 또한 나라는 주체가 텍스트와 콘텍스트를 어떻게 선택하고 반응하느냐는 행위라는 뜻이다. 궁극적으로 모든 읽기란 쓰기이며, 쓰기 역시 읽기인 셈이다.

궁금증을 품다

첫머리에 말한다. 대체로 옛 성인들이 예약(禮樂)으로 나라를 일으키고 인의(仁義)로 가르침을 베풀려 하면 괴이, 완력, 패란(悖亂), 귀신에 대해서는 어디에서도 말하지 않았다.(<삼국유사>, 33쪽, 김원중 옮김)

이렇게 시작되는 기이(奇異) 제1편. 이는 공자와 제자의 어록 모음인 논어의 술이편에 나오는 말과 직결된다. ‘자불어 괴력난신(子不語怪力亂神)’. 즉, 공자께서는 상도(常道)를 벗어난 것에 대해서는 말하지 않는다는 뜻으로 <삼국유사>를 쓴 승려 일연의 뇌리 깊숙이 유교와 공자의 존재가 자리 잡고 있다는 증거다. <삼국사기>와 달리 주체적인 서술 태도를 보이는 일연 스님의 이러한 태도는 <삼국유사>의 서술에 어떤 영향을 미치고 있을까? 그리고 그 의미는 과연 무엇일까? 의문은 계속 이어진다. 고조선 왕검조선에 대한 서술 대목부터이다.

<고기(古記)>에는 이렇게 말했다. “옛날 환인(桓因)의 서자 환웅이 자주 천하에 뜻을 두고 인간 세상을 탐내어 구했다. 아버지가 아들의 뜻을 알고는 삼위태백(三危太伯)을 내려다보니 인간을 널리 이롭게 할 만하여 환웅에게 천부인(天符印) 세계를 주어 즉시 내려 보내 인간 세상을 다스리게 했다.” (<삼국유사>, 35쪽, 김원중 옮김)

자, 여기서 환웅은 왜 서자로 등장할까. 서자란 어떤 의미일까. 한 민족의 역사를 여는 개국신화에 왜 하느님의 적자(嫡子)가 아니고 굳이 서자(庶子)라고 했을까. 적자라면 하늘나라를 다스려야 하기에 인간 세상을 다스리는 자는 적통에서 벗어나는 인물인 서자라는 말일까. 아니면 여러 아들 가운데 하나라는 기존의 해석이 여전히 맞는 것일까. 이뿐이 아니다. 고조선기만 해도 의문은 더 있다.

이때 환웅이 신령스러운 쑥 한 다발과 마늘 스무 개를 주면서 말했다. ‘너희가 이것을 먹되, 백 일 동안 햇빛을 보지 않으면 사람의 형상을 얻으리라.’ 곰과 호랑이는 쑥과 마늘을 받아먹으면서 삼칠일(三七日) 동안 금기했는데, (금기를 잘 지킨) 곰은 여자의 몸이 되었지만, 금기를 지키지 못한 호랑이는 사람의 몸이 되지 못했다. (<삼국유사>, 26쪽, 김원중 옮김)

자, 이때 삼칠일은 통상 번역하는 대로 21일일까? 정말 그럴까? 앞에서 환웅은 분명 백 일 동안 햇빛을 보지 않으면 사람의 형상을 얻으리라고 했으니 금기의 기간인 삼칠일은 21일인가? 아니면 100일인가? 도대체 며칠인가?

이밖에도 원래는 환국(桓國)이었던 것이 일제시대에 환인(桓因)으로 날조되었다는데 이는 사실인가? 민간 사학자인 성삼제 씨에 따르면 원래 간자체인 ‘국’자를 이마니시라는 일본 사학자가 변조한 것이라 한다. 실제로 변조 이전의 삼국유사를 정리한 동경제대 발간본에는 ‘국’자로 분명히 기술돼 있다. 이는 한민족이 단군 조선 전에 이미 ‘환국’이란 나라를 형성했다는 역사적 사실을 일제가 축소·왜곡했다는 분석이다. 이는 단군신화가 단지 신화가 아니라 역사였다는 주장이며 앞으로 학계의 연구가 더욱 필요한 대목이다.

신비함을 만끽하다

신비함이 없는 세상을 상상하고 싶지 않다. 이 세상 모든 것들이 한 치 오차 없이 이성의 회로에서 주조된다면 디스토피아(distopia)에 불과할 것이다. 삼국유사를 읽으면 온갖 신비함을 만날 수 있어서 좋다. 중국의 고전인 산해경을 읽으면서 느끼지 못했던 신비감은 나의 유전자 깊숙이에 각인되어 있는 한민족의 원형일 것이다. 이런 맥락에서 삼국유사는 한국인이라면, 다시 말해 요즘과 같이 다문화 사회로 나아가는 한국 사회에서는 민족과 문화의 차이를 거대하게 녹여줄 원형의 유전자 탱크다.

해부루는 늙도록 아들이 없었다. 어느 날 산천에 제사를 지내 대를 잇게 해 달라고 빌었다. 이때 타고 가던 말이 큰 연못()에 이르러 큰 돌을 마주보고는 눈물을 흘렸다. 왕이 괴이하게 여겨 사람을 시켜 그 돌을 옮기자 금빛 개구리 모양의 어린아이가 있었다. 왕이 기뻐하며 말했다. “이것은 바로 하늘이 나에게 내려주신 아들이로구나!” (<삼국유사>, 60쪽, 김원중 옮김)

신비함은 모든 상상과 초월의 기원이자 궁극이다. 북부여의 왕 해부루가 장차 금와왕이 되는 아기를 발견하는 대목은 새로운 세상을 꿈꾸는 민족의 꿈이 담겨 있다. 금와왕을 읽으면서 저절로 움트는 시심. 삼국사기는 신비의 책, 시심을 꿈틀거리게 하는 영감의 책. 나는 삼국유사를 읽으며 음유시인처럼 나도 모르게 읊조린다.

삶은 유한하나 현실은 무한히 지속되어야 하는 법. 하늘은 무심히 비를 뿌리고 강을 만든다. 흙더미 속에서 뭇 생명들이 하나둘 산을 이루나 어느 누구도 인간의 삶을 이루어주지 않는다. 물이 고여 빛나는 큰 연못, 큰 돌은 어디서 왔을까. 문득 말이 눈물을 흘리니 돌이 꿈틀거린다. 세상이 들썩거린다. 눈앞에서 움직이는 저 큰 돌은 도대체 무엇을 위하여 움직이려 할까. 돌 속 깊숙이 맑은 울음소리 들리니 웅크려 있는 금빛 찬란한 생명이여. 그 어느 누가 막을 수 있을까. 흙 속에서 나아가 큰 돌 너머로 솟구친 힘찬 생명이여!

다시 돌은 알로 변한다. 금와왕은 태백산 남쪽 우발수(優渤水)에서 한 여자를 만났는데 그녀가 바로 유화(柳花)다. 물의 신인 하백(河伯)의 딸 유화는 천제의 아들 해모수를 만나 정을 통했다고 쫓겨난다. 금와는 유화를 방 안에 남몰래 가두지만 햇빛이 비추며 임신하여 알을 하나 낳는다. 크기가 다섯 되쯤 된 알을 금와왕이 개와 돼지에게 던져 주었으나 모두 먹지 않았고, 길에 버렸으나 말과 소가 피해 갔으며, 들판에 버리니 새와 짐승이 덮어주었다고 한다. 심지어 알을 깨뜨리려 했으나 그 또한 불가능하여 유화에게 결국 돌려주었단다. 이 알에서 태어난 인물이 바로 주몽, 고구려의 시조다.

건국 신화에 담겨 있는 신비성은 해당 국가의 통치 질서를 위하여 신비화되기 마련이다. 하지만 이러한 신비화 속에는 당대의 인간이 세상을 어떻게 바라보고 어떻게 대응하는지 잘 알려준다. 돌은 알이 되었고, 다시 햇빛이 모여 이루어진 알이기에 고구려 신화는 태양 신화에 속한다는 분석을 넘어서서 우리를 심도 있게 이해하는 지름길이다.

높은 곳으로 올라가 남쪽을 바라보니 양산(楊山) 아래 나정(蘿井) 옆에 번갯불과 같은 이상한 기운이 땅을 뒤덮었고 백마 한 마리가 꿇어앉아 절하는 모습이 보였다. 그래서 찾아가 보니 자주색 알이 하나 있었다. 말은 사람들을 보더니 길게 울고는 하늘로 올라가 버렸다. 그 알을 깨뜨려 사내아이를 얻었는데 모습과 거동이 단정하고 아름다웠다. 사람들이 놀라서 이상히 여겨 동천에서 목욕을 시키니, 몸에서 빛이 나고 새와 짐승들이 춤을 추며 천지가 진동하고 해와 달이 맑아졌다. (<삼국유사>, 73쪽, 김원중 옮김)

혁거세의 탄생은 아름다운 한 편의 민족서사시이다. 신비한 출생은 그의 앞날을 보장해 준다. 하늘에서 온 존재, 다른 인간과 다른 신분이라는 점은 신화의 확산과 정착을 돕는다. 신화는 현실을 낳는 영원한 발전소다. 하늘과 세상 모두가 축복하는 존재, 그는 인간 세상과 천상 세계를 잇는 왕이다. 그는 현실과 이상을 조화시키는 거룩한 영웅, 바로 왕이다.

뿐만 아니다. 신라 25대 사륜왕(舍輪王)은 ‘죽은 뒤에!’ 생전에 탐했던 도화랑이란 여인과 맺어진다. 그 결과 태어난 아이의 이름은 비형(鼻荊). 밤새 귀신들과 더불어 놀 수 있는 특이한 인물이었다. 진평대왕은 비형에게 과연 그러한지 시험하고자 하룻밤 사이에 큰 다리를 놓게 하였으며, 장차 귀신들 중에서 인간 세상에 나와 정치를 도울 만한 자가 있느냐고 묻기도 한다. 비형은 길달을 추천하였으며 충직하기가 이루 말할 수 없을 정도의 출중한 능력을 보여준다. 삼국유사의 세계는 귀신과 공존할 수 있는 현실 너머의 현실이기도 하다.

이밖에 삼국유사는 무한한 영감을 주는 이야기들로 넘치고 넘친다. 연오랑과 세오녀, 사금갑(射金匣), 지철로왕(智哲老王), 신라의 세 가지 보물이라 하는 황룡사의 장륙존상(丈六尊像)과 9층탑, 진평왕의 천사옥대(天賜玉帶), 선덕여왕과 모란 그림, 여근곡 출병, 만파식적, 여기에 처용량과 망해사, 거타지 이야기, 선화공주와 무왕 등등 ….

삼국유사는 상상력의 무한한 보물창고다. 아니 민족 공통의 상상 발전소다. 수많은 문화 콘텐츠를 낳을 수 있는 영원한 상상의 엔진이다. 내 기억 속의 영원한 고전은 바로 <삼국유사>다, 그 중 8할이 신라에 치우쳐 있어 아쉽지만 사실이다. <끝>