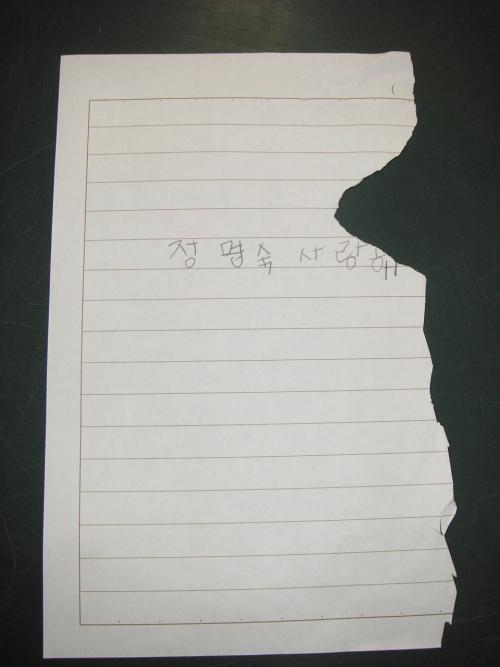

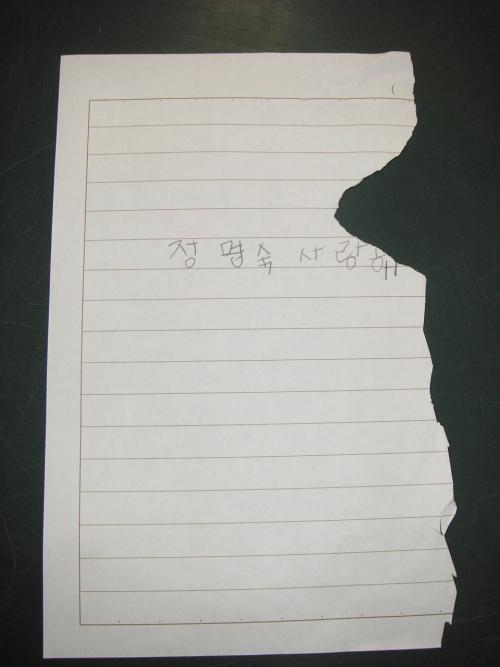

“정명숙 사랑해”

“정명숙 사랑해”

나의 연인이 달콤하게 속삭여준 밀어도 아니다.

‘선영아 사랑해’로 대박을 친 티저광고도 아니다.

스승의 날을 맞아 내게 보낸 어린제자의 편지다.

스승의 날 아침,

예전에 가르쳤던 고학년 제자들이 우르르 몰려와 편지를 건네자, 그것을 본 내 어린제자가 얼른 공책을 찢어 편지를 쓴 뒤 내 책상 위에 놓고 도망간 편지다.

글씨체만 보고도 단박에 누구인지 알 수 있는 나의 애제자다.

그 누구보다 순수하고 눈망울이 해맑은 아이...

얼마나 급했으면 선생님이란 존칭도 까먹었을까?

하지만 의례 따라붙는

“정명숙 선생님 사랑해요”

라는 존칭어보다

“정명숙 사랑해”

라는 말이 더욱 진한 감동으로 와닿는 이유는 왜일까?

그 어느 호화찬란한 선물보다 가식이 배이지 않은 일학년 어린 아이의 순수한 선물이기 때문이다. 찢어진 공책에 삐뚤빼뚤하게 쓴 순수함이 가득 배인 단 여섯 글자의 편지를 받아보지 않은 사람은 모른다. 그 감동이 얼마나 큰지를...

으레 그날이 되면 선물은 받는 것이라고 인식이 박혀 있는 사람은 이런 편지가 그냥 휴지통에 버려질 종이에 불과한 것으로 취급할 수도 있다. 순수함을 잃어버리면 보잘것 없고 하찮아 보이는 것의 소중함을 느낄 수 없음에야...

그런 깨달음을 주는 일학년 아이들의 대화 하나,

“난 스승의 날에 선생님께 드릴 선물 샀다!”

“스승의 날이 뭐야?”

“어, 선물 주는 날이야.”

“왜?”

“스승의 날이니까”

“...”

어린 아이들까지 부지불식간에 스승의 날 하면 선물이라는 공식에 접해있다는 사실이 서글프지 않은가?

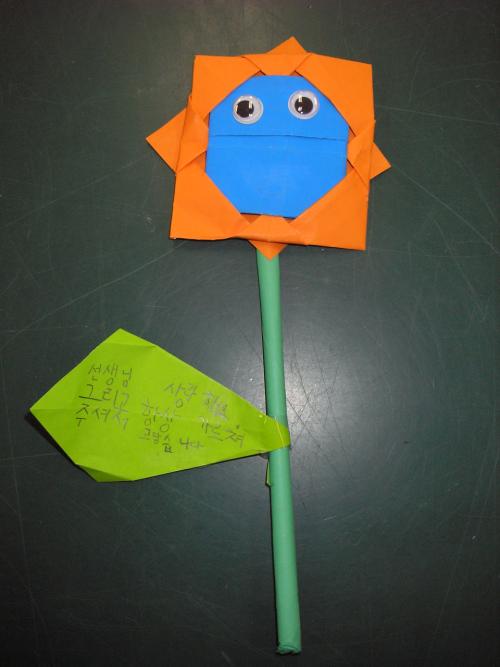

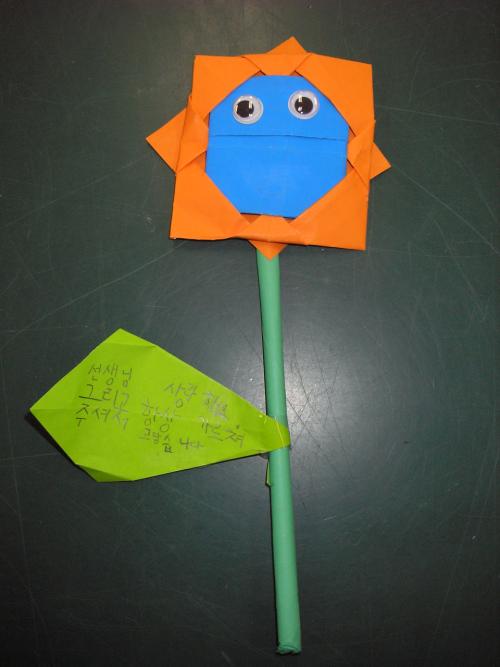

“스승의 날=선물”이라는 공식이 깨어지면 찢어진 편지일망정 ‘사랑해’라는 세 글자에도 가슴 뭉클하고, 고사리 같은 손으로 정성들여 만든 종이꽃 하나에도 진한 감동을 느낄 수 있다. 그리고 그 꽃을 받고 기뻐하는 선생님을 바라보며 함박꽃 같은 웃음을 짓는 아이들의 해사한 얼굴도 볼 수 있다.

이런 멋진 제자들을 둔 덕분에 올해 난 세상에서 가장 행복한 스승의 날을 보냈다.

“서른 네 송이의 종이꽃 카네이션과 ‘정명숙, 사랑해’라는 근사한 편지를 받은 사람 있으면 나와보라 그래!”