“솔직히 숙제시키고 심부름 시킨 게 뭔(무슨) 폭력이고(폭력이냐)” “지금까지 통화기록 삭제해” “배고프니 피자 시켜 달라” “부인해라. 증거가 될 문자 메시지를 지워라”

대구 중학생 가해자들의 문자 일부와 연극 ‘니 부모 얼굴이 보고 싶다’ 중에서 가해 학생 및 학부모의 발언 내용이다. 학생은 잘못을 인지하지도 못하고, 학부모는 상황을 조장하는 현상의 심각성을 보여주고 있다. 최근 교총에서 열린 제5차 학교폭력 극복사례 및 대안 모색 좌담회에 참석한 현장 전문가들도 이런 ‘관계적 폭력’의 심각성을 강조하며, “반사회성 인성장애 등에 대한 적극적 상담·치료가 필요하다”고 주장했다.

김서희 서울 양서중 전문상담사는 “요즘 학교에서는 말 안 걸기, 이간질하기, 비웃기 같은 관계적 폭력이 빈번히 발생하고 있다”고 지적했다. 김 상담사는 “관계적 폭력을 저지른 대부분 학생들이 잘못으로 인식하지 않는 것이 문제”라며 “도덕성 장애, 반사회성 질환을 앓고 있는 것으로 봐야 한다”고 말했다.

3일 인성교육 실천주간을 맞아 교과부가 발표한 대국민 설문조사에서도 국민 51%가 ‘학생들의 정직성이 낮다’고 생각하고 있었으며, 교사의 80.3%는 학생들의 더불어 사는 능력이 부족하다고 느끼고 있는 것으로 나타났다. ‘도덕성’과 ‘사회성’에 문제가 있음을 인식하고 있는 것이다.

정신과 전문의 조언

• 유사사례 및 문자나 카톡 등 증거 수집

• 동료 교사와 비밀리에 가해자 집단 관찰

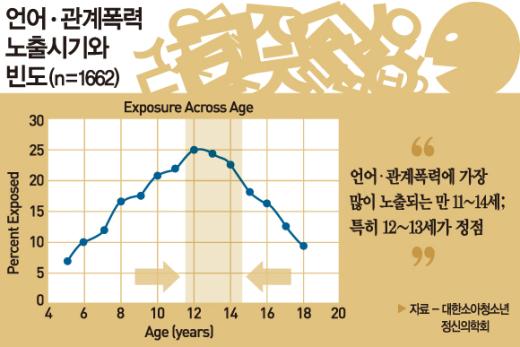

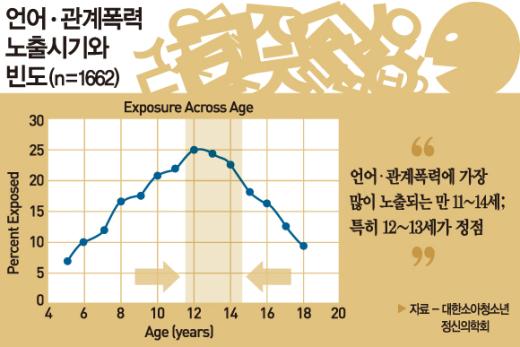

• 가·피해자 및 학부모 상담 함께 진행이 같은 결과에 대해 박은진 고양시아동‧청소년정신건강센터장(인제대일산백병원 정신건강의학과 조교수)은 “선생님들이 학교폭력의 양상을 제대로 보고 계신 것”이라고 잘라 말했다. 신체적 폭력보다 언어나 인간관계적 폭력으로 고통 받는 피해사례가 늘고 있지만, 이런 사례의 경우 상당히 세심한 접근을 하지 않으면 피해자가 더 다칠 수 있다는 설명이다.

박 교수는 “언어나 관계적 폭력은 대개 집단으로 이뤄지고 이들 가해 학생들은 대개 성적도 좋고 교사와도 잘 지내기 때문에 오히려 피해 학생이 거짓말을 하는 것으로 보이기 쉽다”고 말했다. 교사가 섣불리 판단을 하게 되면, 자존감 결여 등의 현상을 보이면서 자신을 무능하고 쓸모없는 존재로 간주, 우울증 등 정신적 고통과 어려움이 더 가중된다는 것이다.

박 교수는 “가해 학생들은 죄책감이나 수치심을 느끼기보다 잘 맞춰진 변명을 하고, 여기에 부모도 자녀를 감싸려는 이기적 태도를 보이거나 원인을 피해 학생에게 전가시키는 언행을 일삼기도 한다”면서 “학생에 대한 인성교육과 학부모 공동 상담‧치료가 매우 시급한 실정”이라고 덧붙였다.

“학부모들조차 ‘째려보고 이간질하고 그러는 정도는 누구나 할 수 있는 일이고 우리도 했었다’며 대수롭지 않게 여기고 심지어 자기 자식에게 그런 행동을 하는 경우도 적지 않았다”는 김 전문상담사의 말은 박 교수의 진단과 일치한다. 김 전문상담사는 “부모들도 관계적 폭력성이 내면화돼 있는 상태에서 학생들만 상담·치료해 봤자 효과를 거두기 어렵다”고 강조했다. 그는 “교내에 ADHD 위험군으로 분류된 학생 전원에 대해 학부모 동반 상담을 하고 치료를 받도록 했더니 변화가 뚜렷했다”며 “미국처럼 학교에서 학부모를 가르칠 수 있는 권한을 정책적으로 부여할 필요가 있다”고 말했다. 위기 학생 학부모소환제를 넘어 학교에서 학부모 상담을 요구할 경우 불응하지 못하도록 강제성을 부여해야 한다는 것이다.

송형호 서울 면목고 교사도 학부모 공동 상담·치료의 필요성을 강조했다. 송 교사는 “폭력사건 조정 과정에서 학생 간의 화해는 어렵지 않은데 비해 어머니들이 걸림돌이 되는 경우가 많았다”면서 “어머니까지 함께 상담해보니 문제 해결이 훨씬 쉬웠다”는 경험을 소개했다. 구본순 서울송화초 전문상담사도 “가해학생 학부모가 놀다보면 그럴 수 있다는 반응을 보이거나, ADHD 검사 결과를 보여줘도 인정하지 않는 경우도 있다”며 학부모 교육의 중요성에 힘을 실었다.

관계적 폭력 문제 해결을 위해 박 교수는 △ 유사사례 수집 △ 문자나 카톡 등 증거 수집 △ 동료 교사와 비밀리에 가해자 집단 관찰 등 일정 과정을 거쳐 가·피해자 및 학부모 상담을 함께 진행할 것을 권했다. 이밖에도 그는 “△학급 전체를 상대로 한 심리교육 프로그램 △역할극 △ 영상을 통한 간접체험 등을 하는 것도 방법”이라고 설명했다.

정신건강과 전문의 100인위원회를 구성한 대한신경정신의학회는 10월부터 1대1 결연 등을 통해 학교와 교사를 지원할 예정이다. 박 교수는 “정신과 의사들이 학교문화를 알고 교사들의 어려움도 파악해야 학교폭력 문제를 실질적으로 도울 수 있다”면서 “우선 결연한 학교를 정기적으로 찾아가 학생‧교사‧학부모와 대화를 나누는 ‘정신건강 콘서트’부터 시작할 계획”이라고 밝혔다.