아인슈타인이 상대성이론을 발표한 후 사람들은 그 신비로운 결과들에 열광했다. 이에 그는 과학자로서는 드물게 유명인사가 되어 널리 일반인들의 관심을 끌었다.

어느 날 아인슈타인은 유명한 희극배우 찰리 채플린을 만났다. 아인슈타인은 먼저 "당신은 참으로 존경스럽습니다. 누구나 당신의 예술을 이해하고 열광하니까요"라고 말했다. 이에 채플린은 "아닙니다. 당신이야말로 정말 존경스럽습니다. 아무도 당신의 이론을 다 이해하지 못하지만 그럼에도 모두 열광하니까요"라고 답했다.

이와 비슷한 이야기로 영국의 두 신사가 주고받았다는 대화가 있다. 한 신사가 "당신은 셰익스피어의 '햄릿'을 읽어보셨나요"라고 물었다. 상대방은 문득 기분이 상했지만 신사다운 정중한 태도로 "예, 읽어보았죠"라고 답했다. 이에 질문을 했던 신사는 다시금 "그럼 혹시 열역학 제2법칙이 뭔지 알고 계십니까"라고 물었다. 상대방은 더욱 기분이 상했다. 하지만 역시 신사다운 세련된 태도로 "아니오, 그런 것은 모릅니다"라고 답했다. 다만 그런 가운데서도 짐짓 노골적인 태도로 "누가 그 따위에 신경 쓰는가?"하는 태도를 분명히 드러냈다.

굳이 찾아본다면 다른 일화도 많을 것이다. 하지만 위 두 가지만으로도 우리는 자연과학과 예술, 자연과학과 인문학 사이의 높은 장벽을 실감할 수 있다.

첫째 이야기에서 대중들의 관심은 상대성이론 자체가 아니라 주로 거기서 유래하는 신비로운 결과들에 쏠렸다. 물론 이를 계기로 이론 자체에 관심을 갖는 사람들도 있을 것이다. 하지만 이론의 이해라는 장벽을 넘을 사람은 그리 흔치 않다. 둘째 이야기에서 우리는 신사로서 갖추어야 할

일반적인 교양에서 자연과학적 진리는 그다지 큰 몫을 갖지 못한다는 점을 알 수 있다. 사실 세계 문학에서 햄릿이 차지하는 비중보다 자연과학에서 열역학 제2법칙이 차지하는 비중은 훨씬 크다고 할 것인데도 말이다.

누구나 예상할 수 있듯 이런 괴리는 적어도 수 백년 이상의 역사를 갖고 있을 것이다. 결국 안으로 곪다 못해 마침내 크게 폭발하고 말았는데 1960년대에 커다란 이슈가 되었던 '두 문화 논쟁'(Two Culture Debate)이 바로 그것이다. 먼저 영국의 스노우(C. P. Snow)는 '두 문화'(Two Culture)라는 책을 써서 자연과학과 인문과학 사이의 괴리를 선명히 드러냈다. 그런데 그에 따르면 원인은 주로 인문과학자들이 자연과학적 지식을 등한시하는 데에 있다. 이에 대하여 미국의 리비스(F. R. Leavis)는 스노우가 저급한 물질문명을 대변한다고 거의 인신공격에 가까운 비난을 퍼부었다.

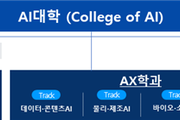

오늘날 우리 사회는 이러한 두 문화 논쟁이 새로운 단계로 접어드는 것처럼 보인다. 우리나라의 자연과학은 현재 의대와 비의대 계열로 나뉘었다고 볼 수 있을 지경이다. 인문 사회과학 또한 법대 경영대와 기타 계열로 나뉜 형국이다. 이런 현상은 처음에는 둘로 나뉘었다가 나중에는 결국 넷으로 쪼개진 조선시대의 사색당쟁을 연상시킨다.

다시 말해서 갈수록 분열의 골만 깊어갈 뿐 근본적인 탕평책은 어디에도 보이지 않는다. 과연 못 보아서 그런 것일까 아니면 외면하기 때문에 그런 것일까. 대부분의 사람들은 후자로 생각하는 듯 하다. 해결의 실마리는 문제의 실상을 좀더 솔직히 쳐다보는 데에서부터 찾아나가야 할 것이다.