2025년 국회 교육위원회 국정감사가 막을 내렸다. 교권 보호와 학교폭력 근절은 매년 빠지지 않는 단골 의제이지만 올해도 통계는 개선보다 악화에 가까웠다. 수치는 냉정했고, 교실은 여전히 불안했다. 국정감사 자료를 통해 드러난 교권과 학교폭력의 현실은 대한민국 교육이 어디서부터 다시 시작해야 하는지를 묻고 있다.

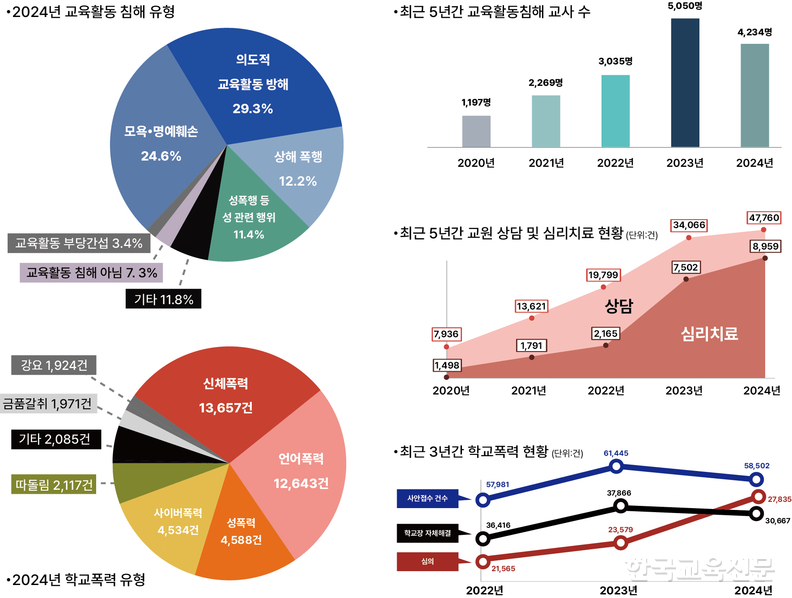

2024학년도 교육활동 침해 심의 건수는 4234건에 달했다. 불과 5년 전인 2020년 1197건에 비해 3배 이상 늘어난 수치다. 가해 주체는 학생이 3773건, 학부모가 461건이었다. 침해 유형을 보면 생활지도 불응과 교육활동 방해가 29.3%로 가장 많았고, 모욕·명예훼손(24.6%), 상해·폭행(12.2%)이 뒤를 이었다. 교육활동에 대한 정당한 지도가 ‘침해 행위’로 둔갑하는 일이 빈번하다는 지적이 나온다.

교사들의 상담과 치료 요청은 더욱 늘었다. 2024년 한 해 동안 전국 교육활동보호센터에 접수된 교원 상담은 3만7829건, 심리치료 건수는 3210건이었다. 단순한 갈등이나 민원 수준을 넘어 정서적 소진을 호소하는 교원이 급증하고 있음을 보여준다. 교권침해 관련 소송비 지원 청구도 270건, 지급액은 8억8000여만 원에 이르렀다. 전국 17개 시·도교육청 중 교권 전담 변호사가 배치된 곳은 38명에 불과해 교권 보호의 지역 편차도 뚜렷했다.

최근 6년간(2020~2025년 상반기) 교사가 아동학대 혐의로 수사받은 건수는 2436건에 달했다. 교사들이 학생을 훈육하는 과정에서 체벌 논란에 휘말려 수사 대상이 되는 경우가 빈번해졌다. ‘생활지도가 곧 민원’이라는 말이 현장의 자조처럼 번지고 있다. 지난해 개정된 교원지위법이 ‘정당한 생활지도’를 명문화했지만, 체감되는 변화는 아직 미약하다.

교원 자살자 수도 늘고 있다. 최근 3년간(2023~2025년 6월) 62명이 스스로 생을 마쳤다. 지난해 28명으로 역대 최고치를 기록했고, 올해 상반기에도 9명이 목숨을 끊었다. 명예퇴직자는 2024년 3119명으로 처음 3000명을 넘어섰다. 교육현장에서는 “더는 버틸 수 없다”는 교사들의 목소리가 이어진다. 교직이 사회적 존중보다는 ‘리스크가 큰 직업’으로 인식되고 있다는 우려도 깊다.

학교폭력은 수치상 다소 줄었으나, 유형은 더욱 복잡해지고 심각해졌다. 2024학년도 학교폭력 사안 접수 건수는 5만8502건으로 전년(6만1445건)에 비해 소폭 감소했지만, 교육지원청 심의 건수는 2만7835건으로 오히려 3천여 건 늘었다.

이는 학교폭력의 양상이 단순 갈등을 넘어 심의가 필요한 중대 사안으로 옮겨가고 있음을 보여준다. 폭력 유형별로는 신체폭력(1만3657건)과 언어폭력(1만2643건)이 가장 많았고, 사이버폭력(4534건)과 성폭력(4588건)도 급증했다. 온라인 단체방을 통한 괴롭힘이나 딥페이크 성희롱 등 새로운 형태의 폭력이 늘면서 피해의 양상도 다변화되고 있다.

학교폭력대책심의위원회의 처리 기간은 절반 이상이 4주를 넘겼다. 피해 학생이 동시에 가해 학생으로 조치를 받은 ‘가해·피해 동시 부과’ 사례도 지난해 2260건에 달했다. 복잡한 관계 폭력이 증가하면서 피해자 보호의 실효성이 떨어진다는 지적이 잇따른다. 한편 학교폭력 전담 변호사는 대부분의 시도에서 4명 이하에 머물고, 학교전담경찰관(SPO) 1명이 평균 10개교 이상을 담당하는 것으로 나타났다. 제도적 대응 인력은 여전히 턱없이 부족하다.

한국교총은 국감 자료 분석을 “교권과 학생 인권은 대립이 아닌 공존의 관점에서 다뤄야 한다”고 제언했다. 이를 위해 ▲교원심리치유센터의 기능 강화 ▲교권 전담 변호사 확충 ▲회복적 생활교육 지원체계 구축 ▲학교폭력 대응 전문 인력 확대 등을 시급한 과제로 제시했다.

김동석 한국교총 교권본부장은 “교사가 지켜져야 아이들이 배우고, 학교가 지켜져야 교육이 살아난다”며 “국감에 나타난 통계를 바탕으로 교육활동 보호를 위한 제도적 보완이 하루빨리 마련돼야 한다”고 말했다.