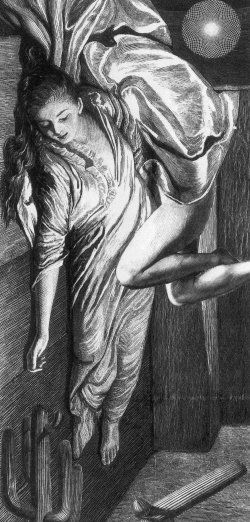

특히 막스 에른스트(1891~1976)의 초기 콜라주의 환각적인 시정(詩情)은 ‘말도로르의 노래’의 이미지들을 그대로 상기시킨다. 아무 관련도 없는 오브제들을 인위적으로 연결시키는 방법을 통해 새로운 시적 이미지를 창조해내는 점에서, 긴밀한 공통적 특질을 지닌다고 할 수 있다. 에른스트는 ‘회화 그 너머로’에서 로트레아몽으로부터 결정적인 영향을 받았음을 다음과 같이 토로한 바 있다.

"고지식한 운명이 이미 정해진 듯한 기성의 현실(우산)은 서로 혼란스러움을 느끼는 장소(해부대 위)에서 기존의 현실과 매우 동떨어지고 불합리한 또 다른 현실(재봉틀) 앞에 있는 자신을 발견한다. 그리고 바로 이러한 사실을 통하여 그 자신의 고지식한 운명과 그 정체성에서 벗어난다. 그리고 그 상대적인 것을 우회함으로써 거짓된 절대에서 벗어나 참다운 시적인 새로운 절대로 옮겨가는 것이다."

에른스트의 콜라주 기법은 단순한 대조를 통해서가 아니라 현실적으로 거리가 먼 두 사물의 우연한 결합을 통하여 놀라움과 충격의 이미지를 산출해내는 로트레아몽적 방법의 회화적 확장이라 할 수 있다. 그가 개발한 프로타주 기법, 드리핑 기법 등의 자동기술법은 합리적인 이성의 통제에서 벗어나 생각, 무의식, 본능을 직관적으로 자유롭게 드러내는 것을 가능케 하는 그야말로 초현실주의 미학의 새 국면을 열어 보여준 독창적인 것이다.

인간의 아들이기 보다는 암컷 상어와 수컷 호랑이 사이의 아들로 태어났으면 좋았으리라고 외치는 악의 화신 말도로르라는 잔혹한 인물을 통해서 인간과 신에 대해 가차 없는 공격을 퍼붓는 로트레아몽의 상상력은 에른스트에 의해 보다 역동적으로 조형화된다. 특히 ‘백 개의 머리를 가진 여인’(1926·사진)이나 ‘새, 물고기, 뱀’(1935) 같은 작품에서 로트레아몽의 그림자가 짙게 드리워져 있음을 확인할 수 있다.