시재(詩才)가 뛰어난 몇 안 되는 시인들 중 아깝게 일찍 세상을 뜬 김수영 시인을 만나러 길을 나섰다. 길을 나서니 기온이 높고 습해 그런지 푹푹 찌는 한여름 더위가 발걸음을 더디게 하지만, 김수영 시인을 만난다는 기대에 힘을 내어 찾아갔다. 도봉면허시험장 앞에서 1144번 버스를 환승하고 20여 분 지나니 우이동 도선사 가는 길이 나왔다. 전에 몇 번 갔던 곳이라 단박 눈에 낯설지 않았다. 익숙함이 어색함과 낯섦을 상쇄하고 남는다. 정의공주묘 정류장에서 하차하고 길을 건넜다.

정의공주 묘가 부군과 함께 나란히 묻혀 있어 보기 좋아 한참 눈에 담고 왔다. 공주 묘를 뒤로 하고 길을 건너 찾아보기로 했다. 골목 따라 들어가니 사진에서 봤던 대리석 붙인 4층 건물이 길가에 의젓하게 자리 잡고 있다. 크지도 작지도 않은 건물은 단아하면서도 속이 꽉 찬 다 큰 낭자처럼 문학관으로서 조금도 손색이 없었다. 좁은 골목에 자리 잡았으나 차라리 조용하여 번잡한 대로변보다 더 낫다고 금세 번잡한 순간의 생각을 정리했다.

들어가기 전에 전면 사진을 몇 컷 찍고 조용히 문을 열고 들어섰다. 오후 서너 시쯤 되었는데 아무도 볼 수 없었다. 무인카페 같은 분위기가 들기도 했고, 공간 속에 혼자 남겨져 있어 어느 구석에선가 갑자기 김수영 시인이 다가와 악수를 청할 것 같은 분위기다.

너무 조용하니 기괴하고 썰렁한 분위기가 풍긴다. 에어컨 바람을 쐬니 더위가 가라앉아 머리가 쇄락해졌다. 내친김에 1층과 2층에 자리 잡은 전시실을 혼자 다니며 시인의 흔적을 샅샅이 찾아 담았다.

1층 전시실로 들어서니 김수영 시인의 일생이 연대보로 자세히 게시되어 있어 차분하게 그의 일생으로 들어가 봤다. 해방전과 6.25 사변을 거쳐 4.19와 5.16을 경험하니 그의 일생은 우리나라 해방과 건국, 전쟁과 독재 등 격변기를 겪은 세대임을 알 수 있다.

김수영은 해방 후 한국 시에 새로운 방향을 제시하였다. 시는 그에게 고상한 예술이 아니고, 눈앞의 사회현실과 맞닥뜨려 싸우는 도덕적 잣대였다. 그는 자신의 문학과 사회현실의 이격을 동질화하기 위해 끊임없이 글을 썼다. 그의 시 소재는 작은 일상에서 정치에 까지 거침이 없었다. 이런 폭넓은 활동은 그의 시의 폭을 넓혀나갔다.

그는 또한 그만의 특유한 반복기법으로 독자적인 표현기법을 만들어내기도 했다.

김수영 시인의 대표적인 시 '풀'은 그의 특이한 시적 표현을 볼 수 있다.

풀 / 김수영

풀이 눕는다

비를 몰아오는 동풍에 나부껴

풀은 눕고

드디어 울었다

날이 흐려서 더 울다가

다시 누웠다

풀이 눕는다

바람보다도 더 빨리 눕는다

바람보다도 더 빨리 울고

바람보다 먼저 일어난다

날이 흐리고 풀이 눕는다

발목까지

발밑까지 눕는다

바람보다 늦게 누워도

바람보다 먼저 일어나고

바람보다 늦게 울어도

바람보다 먼저 웃는다

날이 흐리고 풀뿌리가 눕는다

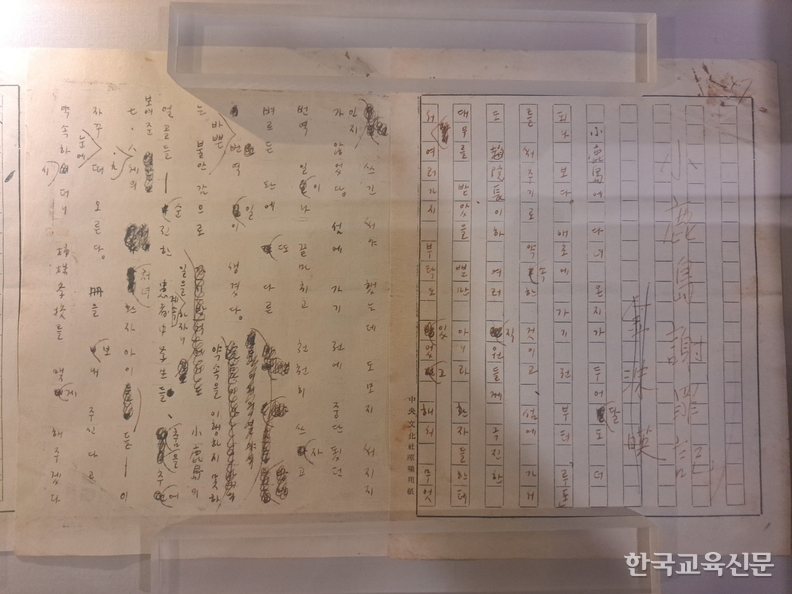

2층으로 올라가니 많은 시집을 전시해 놓아 다양한 시를 살펴볼 수 있었다. 그가 남긴 주옥같은 시를 천천히 보니 시간이 꽤 흘러갔다. 육필로 쓴 원고는 빛이 바래 누렇게 변했지만 아직도 선명히 남아있는 그의 잉크묻은 글씨는 시인의 열정을 나타내주는 것 같았다.

그가 님긴 시에 대한 철학은 시를 온몸으로 밀고 나가는 것이라고 다음과 같이 설파하고 있다. “시작(詩作)은 ‘머리’로 하는 것이 아니고, ‘심장’으로 하는 것도 아니고, ‘몸’으로 하는 것이다. ‘온몸’으로 밀고 나가는 것이다. 정확하게 말하자면 온몸으로 동시에 밀고 나가는 것이다.“

난해하면서도 새롭고 엉뚱하면서도 현대적인 어휘를 구사한 그의 시를 읽어보며 새로운 시의 표현과 시의 영역이 무한함을 가슴에 담고 김수영 문학관 탐방을 마쳤다.